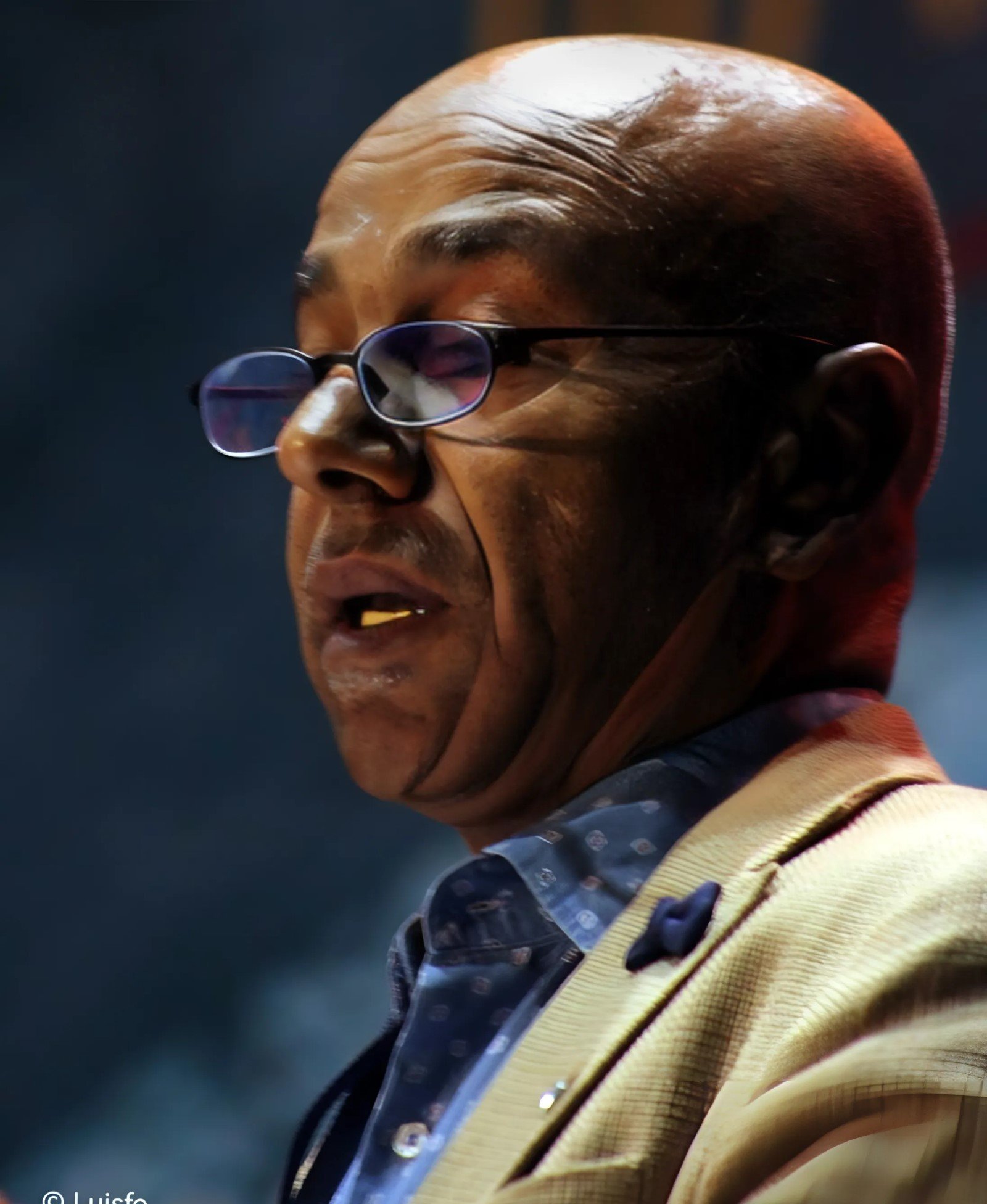

علي العامري

تشكّل المعالم الأندلسية قصيدة حجرية تشعّ جمالاً لا ينضب، وتوقظ السِّحر في الرسائل المتبادلة بين الظلّ والنّور. وإذا كانت قصور الأندلس معجزة معمارية، وهي كذلك، فإنّ اللغة العربية قصر القصور ومعمار القصيدة في المدوّنة الأندلسية التي تجمع بهاء المبنى ببهاء المعنى. وفي هجرة لغة الضاد إلى اللغة الإسبانية سيرة من تِبرٍ وأصوات، تروي ما تبوح به نقوش الحكمة والموشّحات وقصائد الحب والتآخي، إذ لا يزال الجلّنار الحجريّ يتفتح في كتاب الأندلس، ولا يزال زهر اللوز، في حكاية المعتمد واعتماد، يتفتّح أيضاً، كما تتفتّح الكلمات العربية في لغة ثربانتيس، منذ 13 قرناً.

ترتحل اللغات مثل الكائنات، تتداخل أصواتها، تتجاور ظلالها، تتعاشقُ معانيها، تتراسلُ مبانيها، وتسري مثل عروق الفضّة والذهب في التضاريس. وقد كان للغة العربية هذا المسرى، إذ يقول باحثون إنّ أربعة آلاف كلمة في القاموس الإسباني هي من أصل عربي، بينما يرى آخرون صعوبة إحصاء كلّ الكلمات العربية التي أصبحت جزءاً من اللغة الإسبانية، ويشيرون إلى أكثر من هذا العدد المسجّل، إذا ما تم تتبّع المفردات الناتجة عن الاشتقاق والتّوليد، فضلاً عن الكلمات المتخفيّة التي صاغتها اللغة القشتالية وفق قانونها الداخلي، فلا تكاد تبينُ أرومتُها العربيةُ سوى لحاذقٍ يمكن وصفه بأنه “قصّاص أثر اللغات”.

تأتي الندوة الدولية الثالثة لمجلة “الناشر الأسبوعي” التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بعنوان “هجرة اللغات.. قراءة في نموذج العلاقة بين العربية والإسبانية”، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، لتستكشف مسارات العلاقة التاريخية بين اللغتين العربية والإسبانية، بما تنطوي عليه من حوار ثقافي وحضاري بدأ منذ اللحظة الأندلسية الأولى. ويتناول في هذه الندوة سبعة كتّاب وباحثين من عرب ومستعربين، علامات التبادل اللغوي، والتأثير والتأثر، وفضاءات العلاقة اللغوية بين الثقافتين، وظاهرة الهجرة الصوتية بين الأبجديتين.

ويتتبّع أستاذ كرسي اللغة العربية وآدابها والترجمة في جامعة قادس في إسبانيا، الدكتور إغناثيو فيراندو، في ورقته البحثية رحلة اللغة العربية إلى الأراضي الإسبانية، بدءاً من القرن الثامن الميلادي، حتى صارت “اللغة الرسمية ولغة التواصل الأولى والمفضّلة في جميع نواحي الأندلس”، قائلاً إنّ “اللغة العربية وصلت إلى الأندلس وأحدثت ثورة ثقافية تغيّرَ بفضلها المشهدُ الثقافيُّ في الجزيرة الإيبيرية، فغني عن القول إن لهذه اللغة آثاراً وبصماتٍ واضحةً لا تمحى على شتى المستويات”، مشيراً إلى وصف العالِم فيديريكو كورينتي لسرعة انتشار العربية في شبه جزيرة إيبيريا بأنه “معجزة لغوية”.

أما أستاذ الدراسات العربية الإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد، الدكتور وليد صالح الخليفة، فيشير إلى ارتحال كثير من المفردات العربية إلى لغة ثربانتيس، “إلى الحدّ الذي يجعلنا نرى أنّ الكلمة المستعارة من العربية تكاد تكون وحيدة لا مرادف لها في الإسبانية”. ويقول “على الرغم من أن محاكم التفتيش قد دمرت الكثير من آثار الموريسكيين الأدبية، فما زالت محفوظة إلى يومنا هذا أكثر من مئتي مخطوطة”.

ويرى الشاعر والناقد والباحث الدكتور صلاح بوسريف أن اللّغة المكتفية بذاتها، تُسيِّج نفسها، “لذلك، فهي تموتُ، أو تضيقُ وتختنِقُ، ويتلاشى فيها الإضافة والإبداع”، قائلاً “إذا ذهبْنا إلى اللغة الإسبانية، سواء في ما هو منطوق، وكلام دارج في هذا اللّسان أو اللّغة، أو ما هو مكتوب، ومُتداوَل. فالعربيّة، حاضرة في هذا اللّسان، تطفو عليه، لأسباب تاريخيّة وجغرافيّة، أو سياسية وثقافية”.

ويتناول رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما الإسبانية، الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران، أثر الأدب العربي في المهجريْن الأميركيين الشمالي والجنوبي، من خلال التعامل اللغوي لدى الشاعرين اللبناني البرازيلي إلياس حبيب فرحات، والفلسطيني التشيلي محفوظ مصيص. ويصفُ حركةَ الأدب المهجريّ بأنها “تمثّل في جوهرها مدّاً حضارياً يتجلّى فيه الواقع الاجتماعي والثقافي لمجموعة متميزة من المبدعين العرب. كما أن هذه الحركة قد أَثْرتْ الأدب العربي المعاصر إثراء لا يمكن نكرانه”.

ويتقصّى الأستاذ في جامعة سانت لويس الأميركية في مدريد، الدكتور محسن الرملي في ورقته البحثية أثر لغة الضاد في “دون كيخوت”، قائلاً “على الرغم من معرفة وإعجاب ثربانتيس بثقافات أخرى كالإيطالية والبرتغالية مثلاً، إلّا أن الثقافة العربية الإسلامية تأتي بالمقام الثاني بعد الإسبانية، من حيث حصتها في الكيخوته شكلاً ومضموناً”. ويشير إلى أن وجود 37 شخصية ذات خلفية ثقافية عربية إسلامية، في “دون كيخوت”، فضلاً عن 22 عبارة من الأمثال والحِكَم العربية، وأكثر من 220 كلمة من أصل عربي، و58 اسم عَلَم من تاريخ وجغرافية العالم العربي والإسلامي.

وتعرض الكاتبة والباحثة في الدراسات الأدبية، هدى الهرمي، في ورقتها البحثية الخطوط العريضة لهجرة اللغات و”الانعكاس المتواري خلف تأثير لغة الضّاد في الثقافة الإسبانية، ونسيج الروابط بين الشرق والغرب”، قائلة إنّ “التاريخ زاخرٌ بنماذج متعدّدة عن الامتزاج بين المهاجرين والمجتمعات بفعل اللغة وقدرتها على نقل الخبرات وتبادل الأفكار وأنماط السلوك والموروث الثقافي”. وتضيف أن “تحرّكات البشر في العالم هي أكبر صانع للحضارة أو بالأحرى محرّك الحضارة، فاللغة والمعرفة غير قابلتين للفصل”.

في حين يضيء الباحث في مدرسة طليطلة للمترجمين التابعة لجامعة كاستيا لا مانشا الإسبانية، الدكتور إغناثيو سانشيز، من خلال ورقته البحثية على دور أحد تلامذة الراهب ميغيل كاسيري، وهو باتريثيو دي لا تورّي، قائلاً إنه يحتل “مكانة متميزة، إذ ساهم بشكل كبير في تطوير الدراسات العربيّة وكان له تأثير كبير في مجالي علم المعجم وعلم اللهجات”. ويضيف “كان لدراسات علم اللهجات التي قام بها باتريثيو دي لا تورّي في المدن المغربية تأثير مباشر في تحرير معجم بدرو القلعاويّ الذي تمّت باستخدام الأبجديّة العربيّة، وتقديم نطقها على أساس اللغة المحكيّة، وتوسيع الأصوات الموجودة بأصوات جديدة”.

* مدير تحرير مجلة “الناشر الأسبوعي”

منسّق الندوة الدوليّة

عن مجلة الناشر الأسبوعي