محيي الدین جرمة*

یذکرُ الشاعر الفلسطيني غسان زقطان بلحظات حیة لا تنسی في ذات مساء شعري في التسعینیات عابق بالقصیدة والسلام.حین صعد محمود درویش علی منصة الإلقاء في قاعة ” جمال عبد الناصر” بجامعة صنعاء مستهلا أمسیته بعبارة أثيرة قاٸلا :” لیسمح لي الحضور ببعض التأتأة. وأنا أقف في حضرة جدنا الکبیر امرىء القیس”

في السیاق. لا أبالغ إن قلت فی مستهل هذا الحوار إن الشاعر الفلسطیني غسان زقطان یمثل حالة خاصة ونادرة في الشعر العربي والإنساني وبالخصوص حین یتعلق الأمر بالحدیث عن طبیعة علاقة الشاعر الوجودیة المتجذرة بالقصیدة وعلاقته بالشعر لا کمفهوم بل کحدس وکتاب محمول في الرٶی المسافرة والتجوالات والجراحات.

نتلمس کیف ناله الاستحقاق من خارج نطاقه العربي الذي یوغل في نسیان وجحود تجارب شعریة كهذه حیث لم تخطٸ التقدیرات الشاعر زقطان کعلامة حضور حتی وهو فی دغل عزلته. فقد نالت تجربته تقدیرا عالمیا نظرا لتحققها بکل عصامیة وصمت وانکفاء داخل الجرح الفلسطیني.

جوائز وتکریمات مادیة ورمزية عالمیة اختارت أدبه وأشعاره من دون أن یذهب الشاعر لطلب الجاٸزة أو الترشح لها عدا عن بعض أعماله التي خضعت للتحکیم.

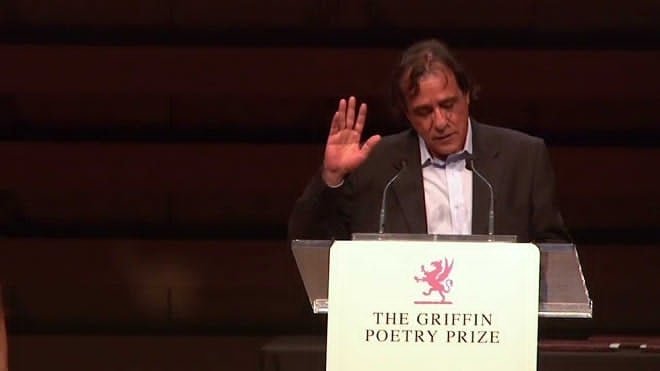

ثمة جواٸز دولیة حصلت عليها تجربة زقطان كشاعر عربي کان مرشحا لها شعراء” کبار” رغم استحقاقهم لها. غیر أن تجربة زقطان وأعماله الشعریة تخطت مأزق الجمهور. لتقدم فنا وتجریبا واعیا یراکم علامات نجاح وحضور لقامة وقيمة فی الأدب الفلسطیني والعربي إجمالا.ناهیك عن أنه لم یبتعد کثيرا عن فعل المقاومة بالکتابة. حین وصل إلی القاٸمة المختصرة في جاٸزة “نوستاد” التي تصدر عن جامعة أوكلاهوما وينظر إليها بوصفها “نوبل أمريكا”، كذلك جائزة غريفين للشعر.

أردنا في مجلة ” إبداع” إلی جانب تلمس جوانب أخری فی تجربته معرفة كيف یری الشاعر تأثير هذه التقدیرات وتلك على مسيرته الأدبية. وهل تعزز ” الجاٸزة” من مسؤولية الشاعر کصوت وتجربة تمتاز بمعطی ثقافي فلسطيني وعربي لایستهان به بالنظر إلی ما قدمه من منجز شعري وسردي ومسرحي راکز الحضور…

یتحدث غسان عن علاقته بالکتابة والأمکنة کأنما یکتب قصیدته فی تلک اللحظة بفتون ساحر وناثر حر کما بطریقة وضعه للجملة فی الحوار وتقشفه في جعل العبارة في إجاباته مصفاة کما یجب أن تکون بوجازة ومسٸولیة لا تقبل التقعر اللفظي والتحذلق او الثرثرة.

فارق غسان علاقة کثيرین بقضیة الترجمة وزاویة النظر إلیها وعلاٸقیة المعنی بحواراته کذلك مع المترجمین بشفافیة وشغف وصبر إذ يطرح خیارات التوجس من فعل الترجمة جانبا لیزيح عن مغبة هذا الفعل نذرا کثيرة تغدو معها الترجمة حلقة وصل إنساني وتواصل ثري و إیصال لإشارات احتجاج للعالم.

وهو إلی ذلك یٶسس داخل رٶيته لتثاقف إنسان عابر للهویات وبنتاج شعري مرن داخل داٸرة من الدفء والأدب وجسارة المخیلة.

یحکي غسان زقطان حکایته مع الشعر والترجمة والأواصر. باصرا إلی “الجاٸزة” وأخلاقیات معاییرها فی الجانب البعید من العالم الشرقي غالبا بصورة غیر مألوفة ولا یجب أن تفوت کفرصة علی المعنیین بالدواٸر الثقافیة العربیة علها تٶنسن بعض معاییرها تجاه الأدب من منظور جدید ومختلف قد یحدث ثورة في قیم وقرارات المنح ونزاهة معاییرها. وفي الترجمة أیضا “تشكل الحوارات التي تواكب عملية الترجمة مع المترجم مصدرا ثريا للدخول في قراءة جديدة للنص،” تمنحني کما یستطرد غسان زقطان:” في الغالب معرفة جديدة حول ما أكتب. لقد حظيت حقا بمترجمين شكلت حواراتي معهم تجربة فريدة في قراءة ما كتبت، وساعدتني في إدراك كيف تبصرنا الثقافات الأخرى: فادي جودة وروبن موجر وسام وايلدر للإنجليزية، سيمون سيببيليو للإيطالية، عبد اللطيف اللعبي وأنطوان جوكي وجان شارل دوبول وحبيب تنوير ولطفي ناي في الفرنسية…”

والشاعر فی السیاق من هذه المقابلة ینظر کما یتأمل من نافذة بیته في” کوبر” بفلسطین المحتلة لیقطف زهور الشعر من حدیقته. یصف بقوله: ” كل كتاب كان ورشة، هذا جانب بالغ الأهمية بالنسبة للكاتب وللمترجم على حد سواء.

تغيّر صوتك الشعري بشكل واضح في مجموعات مثل “كطير من القش يتبعني” و”غرباء بمعاطف خفيفة”، بعيدًا عن البلاغة الاحتفالية، باتجاه التقاط الشظايا والصور الصغيرة. هل مثل هذا التوجّه لدیك كان مزیجا من أثر الصحافة الثقافية واستلهامات عدة في سیاقات عاصرتها؟

سأذهب أبعد قليلا ولكن سأبدأ من حقيقة أنه لا يوجد قطيعة في العمل الإبداعي، لا أتفق مع فكرة “القطيعة” برمتها، بمعنى القفز فجأة من منطقة عمل إلى منطقة أخرى، من حقل إلى حقل، من سياق ثقافي مترامٍ بمصادره واقتراحاته وتنوع تجاربه إلى ممر جانبي طرقته ثقافات أخرى، هذا إمعان في تبديد التجربة الفردية والجمعية، ونوع من البلاغة النظرية، الأمر دائما تراكمي عندما يكون حقيقيا، عليه أن يكون حقيقيا أولا. نحن في النهاية محصلة آخرين، لسنا وحدنا.

أنت لا تغادر الأمكنة والتجارب أنت تحملها معك.

بقليل من البحث ستجد إشارات التحول في نصوص أقدم، في منطقة ما في البدايات ربما، هذا لا يقتصر على تجربتي طبعا، وسأختار مثالا أكثر شمولا مثل محمود درويش، ستجد مثلا اقتراحات في نصوصه الأخيرة في الألفية الثانية ظهرت مبكرا في قصيدته “كان ما سوف يكون” في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وقبلها في “هذه صورتها وهذا انتحار العاشق” و”سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا” …، حتى الشخصيات التي ظهرت في نصوصه المبكرة كانت أقرب إلى شخصيات روائية نامية، الأم والجد والعدو وريتا، شخصيات ستعاود الظهور في كل مرحلة وقد نضجت، كما نضجت التجربة واللغة؛ الأم، حورية، وحكمتها، العدو الذي لم يعد جنديا يحلم بالزنابق البيضاء سيظهر في “لماذا تركت الحصان وحيدا” أبا لابنة بحاجبين كثيفين، …وسيهبط “شتاء ريتا الطويل”..، لقد كبروا جميعا، كما كبر الشاعر وكما ذهبت تجربته نحو الحكمة.

لم يتركهم هناك في ظهورهم الأول، لقد حملهم معه في الرحلة، كانوا يكبرون بموازاته وبموازاة لغته.

الأمر يكمن كله في تراكم التجربة نفسها وانتقال الوقفة إلى زاوية مختلفة وقراءة المشهد بنفس العينين ولكن بلغة أكثر إدراكا وأدوات أكثر معرفة، ومهارات أكثر خبرة وكثافة ..، هذا كله كان موجودا في التجربة وفي طريقه دائما ليتحول إلى خبرة، مثل حصادة تواصل سعيها في حقل لا نهائي.

في مجموعات مختارات من أشعارك تظهر النصوص التي تضمّنت تجارب وجولات عدة تدمج مخیال الشاعر وصوت الشعر وعلاقته بمسألة العودة إلی مهده الأول.کیف أمکنك هنا اختيار نصوص تعكس “المكان المهني” والشاعري معا؟

القصيدة مثل “سيرة بالفحم” (2003)، تحمل طابعًا سيريًا مزيجًا بين الذاتي والجمعي: هل عکس ذلك تجربة وظیفیة عشتها ضمن ترس حیاة غیر مستقرة كحال أي فلسطیني فی الداخل المحتل أو الشتات؟

“سيرة بالفحم” صدرت في العام 2003، بعد ما يقرب من عشر سنوات على عودتي إلى فلسطين، وهي المجموعة الثانية التي كتبت في فلسطين بعد عودتي صيف 1994 وسبقتها مجموعة “استدراج الجبل” في العام 1999.

لطالما فكرت أن المجموعتين تشكلان سيرة كثيفة لتلك “العودة” الملتبسة، التي لا تشبه على الإطلاق “العودة” المتخيلة التي عاشت بموازاة حياتنا في المنفى، كانت مزيجا من افتقاد المنفى، أو إذا أردت الدقة “الحنين إلى المنفى” حيث تشكلت بدايات كل شيء، قد يبدو هذا خارج السياق المتفائل الذي تدفق في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ولكن الالتباس كان عميقا وحقيقيا، العتبة التي تغادر فيها زمن المنفى الذي هو زمنك، وتدخل منطقة “العودة” بحمولاتها التي تراكمت أربعة عقود أو أقل قليلا، أن تهبط من الاستعارة لتقف على التراب، حيث اختبار الحنين الذي رافقك في الرحلة، أن تجد نفسك داخل “مقارنة” لا يمكن تفاديها بين الوطن الذي تراكم في الحلم والوطن الحقيقي الذي تعبر طرقاته وأسواقه وتواصل سؤال المارة عن شقة للإيجار، بين المنفى في اتساعه وانفتاحه على الأماكن والتجارب والتنوع حيث حدثت كل الأشياء الأولى؛ الحب الأول والكتاب الأول…، وبين الدخول الطوعي إلى حصار مغلق والوقوف على حواجز الاحتلال ومشقة التنقل على أرض يرفع فيها المستعمرون أعلامهم على أعمدة الكهرباء ومفارق الطرق.

“استدراج الجبل” كان البحث عن مصالحة مع المكان، محاولة لإعادة ترتيب العلاقة مع الوطن بمكوناته وثقل التاريخ في طياته، المكان كما هو بدون بلاغة المخيلة.

“سيرة بالفحم” كان اعترافا بقسوة المكان وتقشفه بعد انحسار الحنين الذي حافظ عليه في المخيلة، لم يعد ممكنا تفادي الأشياء.

في استطراد ضروري كان عليَّ أن أتذكر المنفى كما كان، وأن أمنحه حقوقا خارج الاتفاق البلاغي السائد، كأن يكون طيبا وملائما وكريما، في الوطن كان عليَّ أن أشكر المنفى وأن أتوقف عن زراعته وتذكره كإجابة أمام الأسئلة الجديدة.

تبدو أیضا – في مجموعاتك أو بعضها کأنما تكتب من زاوية “غريب داخل الوطن”، موظِّفا الواقعية اليوميّة کحالة استعادیة.وهنا و من خبرتك كمحرر يومي؛ هل ترى أن الكتابة في تلك المرحلة انعكاس لوجدان متنقّل بين المركز “المهنة الثقافية” والهوامش “الشعر مثلا”؟

كيف أثّرت خبرتك في التحرير المؤسسي على بنية مجموعاتك الشعرية من حيث التسلسل الداخلي للنصوص وترتيبها؟

الصحافة الثقافية هي المهنة الأقرب لشخص يرغب في الكتابة، في بلادنا لا تستطيع أن تعيش لأنك تكتب الشعر وتصدر الكتب، اختياري الأول كان بعيدا عن كل هذا، دراستي كانت في التدريب الرياضي، تلك كانت مهنتي الأولى، تعاملت لسنوات مع مهارات الجسد وقابليته وقدرته على تذكر الحركة وتطويرها، الإيقاع الذي يتشكل داخل خطوط الملعب وقوانين اللعبة وحركة الجسد، فيما بعد قارنت دائما بين جمهور كرة السلة النخبوي الذي يراقب مهارات الجسد ومرونته داخل خطوط الملعب الصارمة وبحثه عن مهارات خارج السائد، ولكنه يحتفظ بمساحة لاستقلال اللاعب وابتكاراته، وبين جمهور الشعر الذي يراقب النص ويقارنه بنص نموذجي تحتفظ به ذائقته، وتسلطه، الجمهور، على النص الذي عليه أن يشبه النص في مخيلته، وعلى الشاعر الذي عليه أن يكتب أشياء تحوز على رضاه تحت شروط غير شعرية غالبا.

لعل مهنة المحرر الثقافي أكثر حساسية وتعقيدا، هي تتعامل مع نصوص في الغالب أو قراءات، تبدو بالنسبة لأصحابها منجزة، العلاقة الناشئة مع نصوص الآخرين تستدعي ما هو أبعد من المهارة اللغوية، ولكنها تعلم “الحذف” و”الإصغاء” وليس “الإضافة”، هذا من بنية الشعر، التكثيف، المشي على الحافة بين الاستطراد والإيجاز، إدارة الجملة والبحث عن الخط المستقيم بين الغاية والمعنى، هذا يشبه تتبع الصدى للوصول إلى الصوت..وهو من الشعر أيضا.

الأمر دائما يعود إلى الشعر، السرد والمسرح واللعب والعمل الصحفي كما لو أنها تمارين غير مقصودة.

كانت لك تجربة مع المسرح ولك مسرحیة بعنوان “سماء خفيفة” وهي أقرب إلی مونودراما قائمة على نص موغل في الشعرية والتأمل… كيف ألفیت هذا الشکل الشعري لدخول المسرح. وهل کان ذلك یمثل امتدادًا طبيعيًا لقصيدتك أم تجربة جديدة تتجاوز أطر الكتابة الشعرية في سیاق عرضها؟

في علاقتي مع المسرح لم أغادر مقعد المتلقي، كنت دائما بحاجة إلى الإصغاء، حتى وأنا أكتب النص، الإصغاء للضوء والممثلين وإيقاع الحركة على الخشبة، مونودراما “سماء خفيفة” اعتمدت على نص سردي كنت قد نشرته مطلع التسعينيات بالعنوان نفسه، في طريقه إلى خشبة المسرح أعدت صياغته لينسجم مع فضاء مختلف تماما عن القراءة، استفدت من الحوارات الطويلة التي أجريتها مع الفنانة الفلسطينية “تهاني سليم” التي اختارت النص وأضافت إليه من ذاكرتها وحضورها، وقدمت العمل الذي أخرجته السويسرية “سوزانا فراغي” باللغتين العربية والألمانية، استقبل العمل جيدا وتجول في أوروبا والعالم العربي، كانت تجربة مهمة من دون شك.

فيما بعد سأعمل ضمن ورشة غنية في قراءة وإعداد مسرحية شكسبير “ريتشارد الثاني” مع مسرح عشتار والمخرج الأيرلندي “كونال موريسون”، العمل شارك في “أولمبياد شكسبير” وعرض في مسرح “جلوب” في لندن وأحيط باستحسان لافت. كانت تلك تجربة امتدت شهورا مع النص الشكسبيري الخاص، الذي على ضوئه تستعيد قراءة شكسبير في مستوى مختلف يقترب من البحث، في الحوار الممتد مع أحد أهم المخرجين المسرحيين لأعمال شكسبير، التجول والحوار والجدل ومعايشة فرقة مسرحية من 12 ممثل/ة ومراقبتهم وهم يخرجون من شخصياتهم ليدخلوا في أسماء وشخصيات من القرن السادس عشر الميلادي..، المقارنات التي تنشأ في القراءة والأداء كانت أقرب إلى الدخول بحواسك الخمس إلى عقل المكتبة.

هل تعتقد أن الترجمة لعبت دورًا في تعريف العالم بأدب غسان زقطان وکیف تری إلی مفهوم الترجمة هل تغیر فی واقع طغیان البداٸل الوساٸطیة الکثيرة التی تکاد تقصي دور الترجمة وخبراءها الیوم؟

دعني أقول إنني كنت محظوظا على نحو ما في هذا الشأن، كانت الترجمات الأولى عشوائية إذا صح التعبير، مبنية على مبادرات وحوارات تحدث إلى جانب اللقاءات الثقافية وحماسة الأصدقاء، في البداية صدرت ترجمات بالفرنسية والنرويجية والإيطالية عن دور نشر صغيرة بتوزيع محدود، ولكنها معنية بتقديم ما تراه مختلفا وتملك جمهورها الخاص النخبوي غالبا، قبل أن يأخذ الأمر منحى أكثر احترافا في اللغة الإنجليزية عبر منشورات جامعة “ييل” ثم دار “كوبر كانيون” في نيويورك، من خلال الترجمات المدهشة للشاعر الفلسطيني فادي جودة، الآن ومنذ سنوات تتولى دار عريقة وعالمية هي “سيجل” مسؤولية ترجمة الأعمال إلى اللغات الأخرى.

الترجمة مغامرة، إعادة انتاج النص في بيئة مختلفة لقارىء مختلف وثقافة مختلفة، ثقافة تمتلك إيقاعها ووسائل قياس ودلالات وظلال لم تفكر بها أثناء الكتابة، إطلاق النص بدون الحماية التي وفرتها له لغته الأصلية وحمولاتها، ما الذي سيبقى من ظلالك في اللغة الجديدة، ما الذي يبقى من الشعر عندما تنتزع منه ذاكرة المفردات وإشاراتها ومرجعياتها وإيقاعاتها…هل ستصل هناك إلى الذائقة الأخرى كسائح يرتدي ثيابا غريبة، أو مهاجر يبحث عن ملاذ ومستقبل، أو صديق لا يتخلى عن هويته ولكنه يطلق حوارا عميقا مع المكان الذي وصل إليه ويفتح ممرات مع ثقافته، أو تاجر يقدم استعراضا ليثير الدهشة أو غريبا يحاول أن يشبه الآخر ليرضيه….ثمة هيئات كثيرة يمكن أن تصل فيها الترجمة.

تتراجع أمانة الترجمة بمعناها التقليدي كعملية نقل هنا، ويتقدم دور المترجم كشريك كامل للمؤلف. ترجمة الأدب مهمة تقتضي توفر الموهبة أولا، موهبة القراءة العميقة وموهبة الدخول إلى عوالم النص ومصادره وعلاقاته، وموهبة تتبع الدلالات والظلال، المترجم هنا كاتب على نحو ما.

بالنسبة لي لا يختلف صدور ترجمة لكتاب عن صدوره بالعربية للمرة الأولى، بما يعنيه هذا الإدراك من قلق وخوف وترقب، وتشكل الحوارات التي تواكب عملية الترجمة مع المترجم مصدرا ثريا للدخول في قراءة جديدة للنص، وتمنحني في الغالب معرفة جديدة حول ما أكتب. لقد حظيت حقا بمترجمين شكلت حواراتي معهم تجربة فريدة في قراءة ما كتبت، وساعدتني في إدراك كيف تبصرنا الثقافات الأخرى، فادي جودة وروبن موجر وسام وايلدر للإنجليزية، سيمون سيببيليو للإيطالية، عبد اللطيف اللعبي وأنطوان جوكي وجان شارل دوبول وحبيب تنوير ولطفي ناي في الفرنسية…

كل كتاب كان ورشة، هذا جانب بالغ الأهمية بالنسبة للكاتب وللمترجم على حد سواء.

أظن أن ترجمة أي كاتب لا تشكل معيارا للنجاح، الأهم هو كيف ستحدث القراءة فيما بعد، باختصار الترجمة هي صورتك في مرآة معلقة في شارع مزدحم في مدينة غريبة، كتابة ثانية ولكنها تمنحك رفاهية التلقي التي تفتقدها بلغتك الأم.

في سیاق آخر کیف تلمس الاستحقاق الذي نالته تجربتك من خلال بعض الجوائز والتکریمات المادیة والرمزية التي حصلت عليها كشاعر عربي تخطت أعماله الشعریة مأزق الجمهور. لتقدم فنا وتجریبا واعیا یراکم علامات نجاح وحضور لقامة وقيمة فی الأدب الفلسطیني الذی لم یبتعد کثيرا عن فعل المقاومة بالکتابة؟ وبالمقابل ماذا عن جائزة نوستاد التي تصدر عن جامعة أوكلاهوما وينظر إليها بوصفها “نوبل أميركا”، كذلك جائزة غريفين للشعر، كيف ترى تأثير هذه الجوائز على مسيرتك الأدبية؟ وهل تعزز ” الجاٸزة” برأيك من مسؤوليتك کشاعر وصوت وتجربة تمتاز بمنجز ثقافي فلسطيني وعربي لایستهان بها بالنظر إلی ما قدمته ؟

الجوائز جيدة، ومهمة خاصة عندما تأتي في سياق يحترم الكاتب ومشروعه الإبداعي وتقدم له الدعم، بعيدا عن العلاقات العامة والحسابات الصغيرة.

سعدت بحصولي على جائزة غريفن، وهي جائزة مرموقة، ينظرون إليها على أنها “نوبل الشعر”، وقد وصل إلى قائمتها الدولية القصيرة شعراء عرب كبار، مثل أدونيس بترجمة خالد مطاوع، أظن في دورة 2011، وإيمان مرسال ودنيا ميخائيل ومؤخرا عبد اللطيف اللعبي، الجائزة تعتمد نظاما خاصا ولا تقوم على نظام تقدم الشاعر بطلب الحصول عليها، تبني علاقتها مع الكتاب وليس مع الكاتب، هناك بحث تقوم به لجان متخصصة لإصدارات دور النشر، حيث تخضع هذه الإصدارات للقراءة والفرز والنقاش داخل لجنة الاختيار للوصول إلى قائمة قصيرة، وهذا ينطبق على جائزة “نوستاد” الأميركية، لم أحصل عليها ولكنني كنت على قائمتها القصيرة لدورتين متتاليتين. (2014/2016)، هذا النوع من الجوائز يمنحك الثقة، ربما، ولكنه يثقل كتفك بمسؤولية قد تربك طريقتك وأدواتك، قد يبدو الأمر مبالغا به للوِهلة الأولى، ولكنه حقيقي، عليك لتتخطاه أن تنساه تماما عندما تكتب، أن تكتب كأن الأمر لم يحدث وأن تتحرر من فكرة أن الجائزة تراقبك، تماما كما عليك أن لا تراقب الجائزة.

*عن مجلة ابداع المصرية