مازن مصطفى

لكي يصير القارئ شريكًا نبيهًا في هذا النص، أدعوه – قبل الشروع في القراءة – إلى تأمّل عميق في عنوان الكتاب وغلافه. عليه أن يبني على ذلك تصوّره، كما فعلت أنا حين سرحت طويلًا أمامهما.

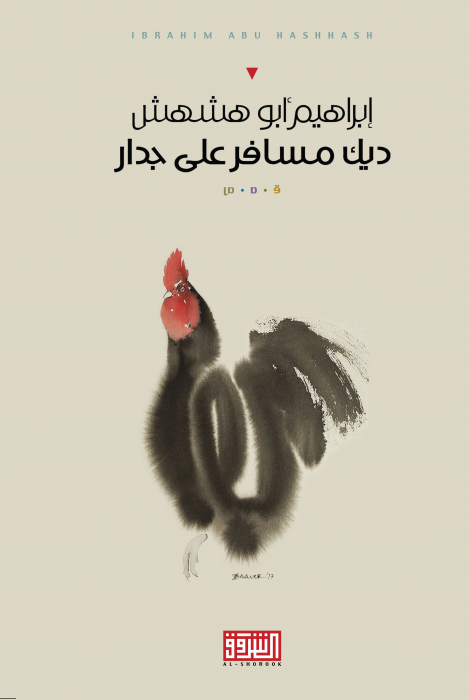

عنوان الكتاب: “ديكٌ مسافرٌ على جدار”، وغلافه لوحةٌ لِديكٍ يكاد يبين ولا يبين… ولا شكّ في أن التوافق كان عميقًا، روحيًّا وجوهريًّا، بين المؤلف الدكتور إبراهيم أبو هشهش، وريشة الفنان الشاعر زهير أبو شايب، التي تشكّلت وفق النص، فجاء الغلاف تجسيدًا لأطروحة أنطولوجية متكاملة – صورة تقفز من التشكيل إلى التأويل، ومن البصر إلى البصيرة.

هكذا رأيتُ الديك: كائنًا متوترًا، مقيّدًا بلزوميات الوجود، عالقًا بين الداخل والخارج، بين ما اعتاد عليه وبين ما يتطلّع إليه، بين ما يُرى وما يُستشعر.

يقف على الجدار، لا بقصد الاستعراض، بل لأن الوقوف هناك – على الحدّ الفاصل – هو وجود بين الأرض والهواء، بين التكرار والمجهول.

إنه موقفٌ وجوديٌّ خالص، في أقصى درجات الوعي المتحفّز، حيث يتحوّل الكائن من فاعلٍ يومي إلى كائنٍ مفكّر… ديكٌ مثل ديكارت.

يرى – لا كما نرى نحن – بل كما يرى من تحرّر، ولو مؤقتًا، من شرط المكان. يرى الغيب بوصفه ميتافيزيقا، ويرى القدر بوصفه مآلًا لا يُدفع، ولا يُرَدّ.

والصورة، في لحظتها الفنية، لا تستدعي لحظةً بعينها، بل زمنًا آخر، زمنًا شخصيًّا، حميمًا، كأن الطفولة نفسها تطلّ من بين ريش الديك المتأمّل.

أجدني عائدًا إلى زمنٍ قريب، إلى الطفولة، حين كان لنا ديكٌ يذرع “الحاكورة” برفقة دجاجاته. كان ينقر الأرض ويقلّب الحصى بغضبٍ ظاهر، يبعثر التراب كأنه يبعثر الملل عن خرائط الوجود.

ثم، فجأة، يقفز إلى السور الفاصل بيننا وبين الجيران.

ذلك القفز لم يكن مجرّد حركة غرائزية، بل كان احتجاجًا على محدودية المكان، على ضيق الأفق، وعلى إعادة إنتاج اليوم ذاته.

أسترجع الآن تلك اللحظات، وأتساءل بطفولتي المندهشة:

• هل “طَقّت روحه” من فرط التكرار؟

• هل انعتق من جماعة دجاجاته ليقف في فسحة رؤيته الخاصة، رؤية لا تخصّ سواه؟

• هل رأى ما لم ترَ الدجاجات اللاهيات في رتابة اليومي؟

ربما كان ذلك الديك، كديك الغلاف، يعلو ليرى… لا ليرى فقط، بل ليتأمّل الرؤية نفسها.

يراقب السؤال وهو يتشكّل في المسافة بين الأرض والسور، بين الجدار وما خلفه، بين ما نعرف وما لا نجرؤ حتى على تصوّره.

أسأل القارئ الآن:

هل توافقني هذا التخييل؟

هل كان الديك واقفًا على الجدار؟

أم أنّ الزمن هو من رسمه عليه؟

سأضع تلك التخيلات جانبًا مؤقتًا، وأفتح الكتاب على القصة التي تحمل ذات العنوان، لأرى مدى تطابق حدسي مع ما ورد في النص.

القصة تأتي على لسان طفل في أيامه الأولى من المدرسة:

“…أما الدهشة الأخرى التي ظلّت تتجدّد مرتين كل يوم، ولوقتٍ طويل، فكانت ديكًا مرسومًا على جدار أحد البيوت، بخطّ عريض من الطباشير، أو ربما بقطعة من الحُوَّر. كانت ساقا الديك تنتهيان بعجلتين أشبه بإطارات دراجة هوائية، وكان يبدو منطلقًا بسرعة، لا يلوي على شيء.

كنت أتلّكأ كل صباح أمام هذه “المعجزة” الفنية، حتى يضطر أخي الكبير، في كثير من الأحيان، إلى جذبي من يدي كي لا نتأخّر عن الطابور الصباحي.

في طريق العودة، كنت أستغرق طويلًا في تأمّل هذا الديك الذي لا عرف له، وأحاول أن أخمّن من رسمه من بين أولاد الحارة الكبار. لكنهم كانوا دومًا مستغرقين في شؤونهم، لا يبالون بشيء.

ظلّ الديك مسافرًا على جداره، وظلّ يبهت شيئًا فشيئًا، ولما وقعت هزيمة 1967، كان قد أصبح باهتًا بالكاد يُرى، ثم اختفى تمامًا، كأن الصورة نفسها ماتت ودُفنت في الجدار.

ولما نزح كثير من سكان الحارة إلى الضفة الشرقية، أقنعت نفسي أن الرسام كان من بين هؤلاء الراحلين، وتوقفت عن التفكير في الديك ورسّامه المجهول، فقد جثم علينا ذلك الوجوم الثقيل، الذي جعلنا نذهل عن كل شيء، مثل الكبار.”

هل تطابق حدسي مع ما حمله العنوان وأوحى به الغلاف؟

أيا كانت زاوية التحليل التي ندخل منها إلى النص – بنيوية، ما بعد بنيوية، أو حتى ما بعد كولونيالية (وهو يستحقها) – فإن النص يفيض بالدلالات.

وسأتناوله سريعًا، لا لأنه مصدر عنوان الكتاب فحسب، بل لأنه يمثّل، تفكيكيًّا ومجهريًّا، كل قصص الكتاب الخمس والعشرين. كأنك تنظر عبر مجهر مكبّر إلى ذرّة من تراب القمر، فترى القمر كله مكتملاً.

النص مشهدٌ بصريّ بسيط: ديكٌ مرسومٌ على جدار.

تحوّله ذاكرة الطفولة إلى رمزٍ للدهشة، وتلك هي أول الفن، وأول الشعر، وأول البراءة. والمشهد الذي يتكرّر مرتين يوميًا، يبهت ويختفي مع الأحداث الكبرى.

هزيمة 1967، بما فيها من فقد وانكسار وخذلان، تصبح بوابةً نحو مستقبلٍ غامض.

يتكوّن النص من تمازج بين النوستالجيا والرمز السياسي، دون التصريح الفجّ. ينبض بصوت طفولي، لكنه مشبع بوعي سياسيّ عميق.

هناك مفارقة فنية طفولية تحوّل الرسم البسيط إلى معجزة فنية، ثم إلى صورة مجازية تُبعث فيها الحياة: ديكٌ له عجلات، يحلم بالانطلاق نحو الحرية.

ديكٌ “لا عُرف له”، سيتلاشى تدريجيًا، في حسرةٍ مكبوتة، دون شجن ظاهر.

ومن خلال صمت الدهشة، يصبح ذلك الديك رمزًا للطفولة والفن والأمل، وقد انكسر كلّها مع انكسار الحلم السياسي.

إنه دالّ غير مستقرّ، يبدأ بالدهشة والخيال، ثم يبهت، وينمحي. كأن المعنى نفسه تلاشى بفعل الهزيمة:

“الصورة ماتت ودُفنت في الجدار.”

سأقول عن هذا القبس، وقد قرأت النصوص كلها، إنه أنموذج يحمل العناصر الأساسية لكل القصص: من حيث البناء، واللغة، والإيقاع، واللمسة الشعريّة.

فالنصوص جميعها، كحال هذا القبس، تتشكّل عبر حركةٍ لولبية صاعدة؛ تبدو للناظر من علٍ كأنها دائرة واحدة، ثم تتفتّح أمام القارئ على دوائر أصغر، تدور حول مركز، وتعود إليه.

وهي مهارة سرديّة تُجيدها الروايات الطويلة (كما في أعمال غابرييل غارسيا ماركيز)، أما أن تُتقنها قصة قصيرة، فتلك، بحقّ، ميزة فنيّة لافتة.

أما على مستوى اللغة والتركيب، فالجمل طويلة، متدفّقة، تنساب بتأمل، وتفتح أمام القارئ مساحاتٍ للتأويل الحر، مشحونة برمزية دقيقة، عالية الحساسية، ووجدانية صوفية حين يتعلّق الأمر بالإنسان، والمكان، والزمان.

وسيتلمّس القارئ إيقاعًا داخليًا، موسيقى خفية، وانسجامًا نحويًّا دقيقًا، كما في:

“ظل الديك مسافرًا على جداره، وظل يبهت شيئًا فشيئًا.”

الصورة هنا – كما في باقي القصص – كثيفة، لكن بلغة شفّافة، تأملية.

وفي مواطن كثيرة، يبدو صمت المعاني أقوى من وضوحها اللغوي.

وهذا ما يجعل المجموعة كلّها أشبه بـ قصيدة نثر، وهل ثمّة ما هو أبهى نثرًا من عنوان الكتاب ذاته:

“ديكٌ مسافرٌ على جدار”؟

عنوان يُوهِم القارئ منذ اللحظة الأولى بأنه أمام ديوان شعر، بسريالية جميلة تسري في الذهن

مدخلان ضروريان لفهم النص:

أقترح مدخلين لطالما انجذبت إليهما في فهم النصوص، لا للانتقاص منها، بل لتغذيتها:

1. المكان: مخيم الفوّار

وهو مخيم لاجئين يقع جنوب دورا في قضاء الخليل، وقد سُمّي باسم نبع ماء على تلك الأرض.

لجأ إليه أهل 25 قرية من ضحايا النكبة( هل بمحض المصادفة جاء عدد القصص 25)، من أبرزها: الفالوجة، عراق المنشية، بيت جبرين، عجّور، دير نخاس، كوكبا، حتّا، جسير، برقة، بيت عطاب، الدوايمة، وغيرها.

بعض شوارع المخيم تحمل أسماء تلك القرى، التي كانت تشكّل مثلثًا حضاريًا فريدًا، رأسه بئر السبع، وضلعاه غزة والخليل.

ويا للأسف، قلّما تناولت الدراسات الفلسطينية هذه المنطقة بعمق أنثروبولوجي واثنوغرافي خارج إطار الفولكلور الغنائي والتطريز، دون الغوص في الأنساق الأنثروبولوجية الثقافية العميقة التي شكّلت وعي سكانها.

تلك الأنساق – الاجتماعية والثقافية – حاضرةٌ بوضوح في القصص، وهي التي كوّنت الوعي الجمعي للمخيم، وجعلته “فوّارًا” بالمعنيين: السياسي والاجتماعي، منذ حصار الفالوجة، مرورًا ببواكير الفداء، ( قبل ١/١/٦٥ ومنظمة فتح) فالنكسة، فالانتفاضات المتعاقبة.

وبين سطور القصص، يتجلّى المكان: الفوّار، باعتباره رحمًا للكاتب، يرافقه في كل نصوصه.

المكان هو قرين الزمان، وهما، كما قال محيي الدين بن عربي في “ترجمان الأشواق”:

“الزمان مكان سائل، والمكان زمان متجمّد.”

المكان: مخيم الفوّار.

الزمان: اللجوء، النكسة، المقاومة.

وسيتجلّى هذا في عناوين القصص نفسها:

رعيان النكسة، رقّاص النكسة، حمار النكسة الرمادي الصغير، النكبة، يوم مات جمال عبد الناصر…

وإن لم تصرّح كل العناوين، فالهزيمة واللجوء والمخيم حاضرة في كل نص تقريبًا.

وقد عبّر الشاعر زهير أبو شايب على الغلاف الخلفي للكتاب عن هذا الحضور بدقة:

“..يلوح طيف فلسطين بوصفها عالمًا يواجه الموت، ويحوله إلى طوق نجاة للذاكرة. ومما يلفت الانتباه أن السارد في كل القصص هو طفل… الطفل الذي يُراد له أن ينسى، هو من يتذكّر…”

2. المرجعيات الفلسفية والمعرفية

من خلال معرفتي بمؤلفات الدكتور إبراهيم أبو هشهش، ومتابعتي لها، ، أعلم أن له صلات وثيقة بالأدب الألماني. حصل على الدكتوراه من جامعة برلين الحرة، وله أعمال باللغتين العربية والألمانية.

من أبرز ترجماته:

• الموت والرثاء في شعر محمود درويش (بالألمانية)

• وترجمة ما يلي:”حامل الإكليل” /مجموعة قصص المانية ، و” هارولد موللر : تعايش الثقافات” و، “أسطورة الشرق” لأندرياس بفلتش ، و”فلسفة التنوير “لارنيست كاسيرر و” مذكرات مالته لوريدز بريغه ” ل راينر ماريا ريلكه

…، وحكاية إيسيدور: نصوص مختارة من الأدب الألماني، وهو الكتاب الذي يهمني التوقف عنده هنا.

في مقدمة “حكاية إيسيدور”، يقدّم إبراهيم أبو هشهش تأريخًا مكثّفًا وشاملًا لتطوّر القصة القصيرة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، مع التركيز على {البعد النفسي والوجودي }لما عرف بـ {“أدب الأنقاض=” (Trümmerliteratur)، الذي نشأ من رماد الحرب والدمار، وعكس مآسي الواقع بأسلوب واقعي حزين ونقد اجتماعي حاد.

ثم تطورت القصة القصيرة هناك إلى آفاق الحداثة وما بعدها، بأساليب سردية جديدة، و{تجريب لغوي، ونزعة تأملية وشعرية وفلسفية}، حتى بلغت مرحلة ما بعد الوحدة الألمانية، حيث انشغل الكتّاب بموضوعات الهوية والهجرة والعولمة{.

ومع هذه التحولات، أصبحت القصة القصيرة في الأدب الألماني {حقلًا للتجريب، يتميّز بـ التكثيف والتركيز على لحظة حاسمة (Kippmoment)، حيث تُوظّف التفاصيل الصغيرة لقول أشياء كبيرة، بصوت وجودي، تأملي، وشعري.

وبمقاربة هذه السمات بما تحمله قصص “ديك مسافر على جدار”، سنلمس تشابها واضحًا:

فالتفاصيل الصغيرة تُستخدم كعدسة لتكبير قضايا كبرى، والمشهد البسيط – كديكٍ على جدار – ينفتح على تأويلات واسعة: من الغياب، إلى الهزيمة، إلى سؤال الهوية، إلى الطفولة، فالحلم المكسور.

ولا أعتقد أن الدكتور إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب العربي في جامعة بيرزيت، كان بحاجة إلى أنقاض برلين ليكتب عن نكبته؛ فـ”الأنقاض” لديه اسمها الحقيقي: النكبة، وخروجه منها اسمه اللجوء، وتجربته لا تحتاج استعارة.

وإنما ما قدمه هو هذا التمازج الخلّاق بين التجربة الفلسطينية، بمرجعيتها المكانية والتاريخية، وبين خبرته النقدية وذائقته الأدبية المتأثرة بالأدب الألماني الحديث.

وهنا بالضبط يكمن سرّ الفرادة في مجموعته القصصية:

هو يكتب قصصًا قصيرة فلسطينية، عربية، مشحونة بالطفولة والدهشة والفقد، لكنها مصاغة بمنطق الفن الحديث، ووعي التجريب، وبلاغة الصمت

أسح ذهني فيما قرأت، فيأتيني عنوان إحدى القصص: “موتى صغار”.

أتذكّر مشاهد المذابح في غزة، رغم أن مضمون القصة مختلف.

أعود لقراءة القبس الذي افتتح به القصة، وهو مقطع من ريلكه:

من كتاب الفقر والموت

“هنالك هو الموت،

لا ذلك الذي تحيّاته قد مستهم بمعجزة في الطفولة،

الموت الصغير كما يفهمه المرء هناك،

يتدلّى في دواخلهم، أخضرَ لا حلاوة فيه،

مثل ثمرةٍ فيهم لا تنضج…”

هذا القبس وحده كافٍ ليفتح بوابة التأويل على مصراعيها، فكيف إذا جاءت القصة بعده؟

باختصار، ما فعله إبراهيم أبو هشهش في هذه المجموعة، هو كتابة قصص قصيرة بوعيٍ روائيّ، وبلغةٍ شعرية، وبتركيبٍ فلسفيّ، دون أن تفقد القصص نبضها الإنساني والوجداني.

وهذا، برأيي، ما يجعل “ديكٌ مسافرٌ على جدار” ليس فقط مجموعة قصصية ناجحة، بل محاولة تأسيسية في كتابة القصة القصيرة الفلسطينية والعربية، بلغة جديدة، وتخييل جديد، وبنية تأملية نادرة.